宇都宮美術館 平成27年度・館外プロジェクト

地域産業とデザイン ~宮の注染を拓く~

Local Industry and Design:

The Revival of CHUSEN Dyeing in Utsunomiya

デザイナー、宇都宮大学、中川染工場、宇都宮美術館が協働し、「デザインの力」によって、近い過去に栄えた宇都宮の優れたものづくり――「注染」の技術を受け継ぐ「宮染め」の再生に挑戦します。一般参加者も募る講座やワークショップ、パターン・デザインの「デザイン公募」などを経て、最終的には宇都宮大学「峰ヶ丘講堂」で、成果を発表する展示を行います。

|

| 1924年(大正13)竣工の宇都宮大学「峰ヶ丘講堂」(宇都宮市峰町)|設計=吉田 静 |

|---|

全体趣旨

宇都宮美術館では、2年前から「館外プロジェクト」という新規事業をスタートさせています。これは、美術館と中心市街地を結ぶ市民参加型の総合的な事業で、平成25~26年度については、現代アーティストを講師に招き、ワークショップ、作品制作、その発表(経過+成果)を行いました。

平成27年度は、「地域産業とデザイン」を大きなテーマに掲げ、

- (1) 「モダン・エイジ」(明治・大正・昭和戦前)に栄えた「宇都宮のものづくり」(地域産業)を調査する

- (2)これを育んだ「近代のまち」(宇都宮)の「特質」と今日まで残された「まちの遺産」を再発見する

調査・再発見を通じて、

- (3)いま・これからの地域内外の人々に愛される「宮モダン」(普遍的なパターン・デザイン)を創出する

- (4)これを今も地域で継承されている「注染」の技法によって「反物」(試作品)として完成させる

ことを目指しています。

その際、ポイントは

デザインの力(創造的な命題の探究・解決の思考)

に置かれ、調査・再発見、創出・試作品の完成は、すべて「デザインの力」で括られる活動として展開されます。それは、単なる「ブランディング」、あるいは「B級グルメ」「ゆるキャラ」「出身の有名人」に依存するような世界ではなく、かつ「まちの歴史・伝統と無関係なクリエイティヴ」を推進するものでもありません。名実ともに「宇都宮の訴求力・文化」に対する認識を深化・高揚させることを、美術館が中心となって、地域の人々と一緒に試行錯誤していきます。

|

| 染めを待つ無垢の綿生地|中川染工場にて(宇都宮市錦) |

|---|

近代宇都宮の「染めの文化」

明治・大正・昭和戦前の宇都宮は、栃木県の県庁所在地、交通(鉄道)・物流の要衝、産業のまちとして発展を遂げ、地域に独自の「モダンなまちの文化」が栄えていました。

「宮モダン」の時代

そのなかで、染織の領域に目を向けると、「染め」、とりわけ「注染」(ちゅうせん)が隆盛を極め、素材・技術と需要・販売の両面に於いて、日本各地を結んだ生産体制が築かれています。

しかし、ここで留意すべきは、

「宮モダン」と称すべき当時の「独自なパターン・デザイン」が残されていない

点でしょう。

と言うのも、その頃の「文様の提案・決定」は、もっぱら「顧客の注文」に従うスタイルで、「染めの生産現場」と「先進的な図案家(デザイナー)」の直接的なつながり、宇都宮に於ける「新しい図案(パターン・デザイン)」の模索、それを担う「人材の育成(デザイン教育)」が未熟だったからです。

昭和戦後になると、繊維産業と服飾文化の劇的な変化のなかで、「染め」は衰退を辿り、平成時代のいま、市内で染色業を営む工場は3軒のみに止まります。

以上を踏まえて、今回は――

「宮モダン」の調査・再発見・創出・試作品の完成を「宮の注染」で挑戦する

プロジェクトを、1年間のスパン(平成27年6月~平成28年3月)で試みます。

|

| 昭和時代の注染型紙|中川染工場にて(宇都宮市錦) |

|---|

「宮染め」の定義

宇都宮の「染め」を源流まで辿ると、江戸末期に遡り、最盛期(昭和戦前)には、市内を流れる田川に沿って、30~40軒もの染物屋が軒を並べていました。こうした「宇都宮に定着した染めの伝統」を総称して、

宮染め(みやぞめ)

と呼びます。生地の供給については、江戸時代・明治初期は、「地元の宮機(みやはた)綿織」とともに、「木綿地と言えば岡木綿(おかもめん)」と呼ばれるほど、日本随一の質の高さを誇った栃木県南東部(真岡・益子)が担い、天然染料の「藍」による「正藍染」(しょうあいぞめ)や「浅黄染」(あさぎぞめ)、「型紙」を用いた「中形染」(ちゅうがたぞめ)が主体でした。いずれも、生産に手間を要する「浸し染め」の技法で、色と文様を染め出していました。

|

| 綿の実|日下田藍染工房にて(芳賀郡益子町) |

|---|

「注染」について

明治時代は、安い輸入生地の逼迫や藍玉相場の高騰があり、こうした時代のなかで、「機械織りの国産木綿」と「欧米の化学染料」を組み合わせた

注染(ちゅうせん)

という日本独自の新しい技法――言わば「モダン・クラシック・インダストリー」(量産の考え方も持つ近代の手工業制地場産業)が大阪の堺で編み出されます。明治30年代末には、技術的な工夫が図られ、多色の複雑な柄も可能となって、注染は大きな飛躍を遂げました。大正年間・昭和戦前期は、他の都市でも注染が実践され、その一大拠点が宇都宮だったのです。

「宮の注染」の場合、

- 【織】機械織りの国産木綿(静岡県浜松市など)

- 【染】外国(特にドイツ)の化学染料

- 【型】伊勢型紙(三重県鈴鹿市)

- 【顧客】呉服問屋(市内のほか東京や京都)、大口の上得意先(地元の商工業者、東京の相撲部屋、梨園、花街など)

をつなぎ、地域内外に広がる新しい産業でした。

技法的に見ると、「注染」は、生地に型紙を載せ、文様に従って防染糊で土手を作り、これに染料を注ぐ「型染め」の一種ですが、糊の使い方、反物を何度か折り返してから染色するために、旧来の「浸し染め」とは異なり、一度に多くの色で、生地の裏表をしっかりと染め抜ける、という特色があります。文様の味わいはこっくりとしており、退色しにくいので、手拭いや浴衣地で多用されてきました。

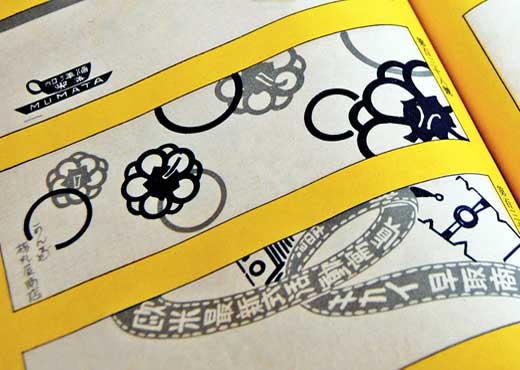

|

| 1952年(昭和27)発行の注染手拭い図案集|中川染工場にて(宇都宮市錦) |

|---|